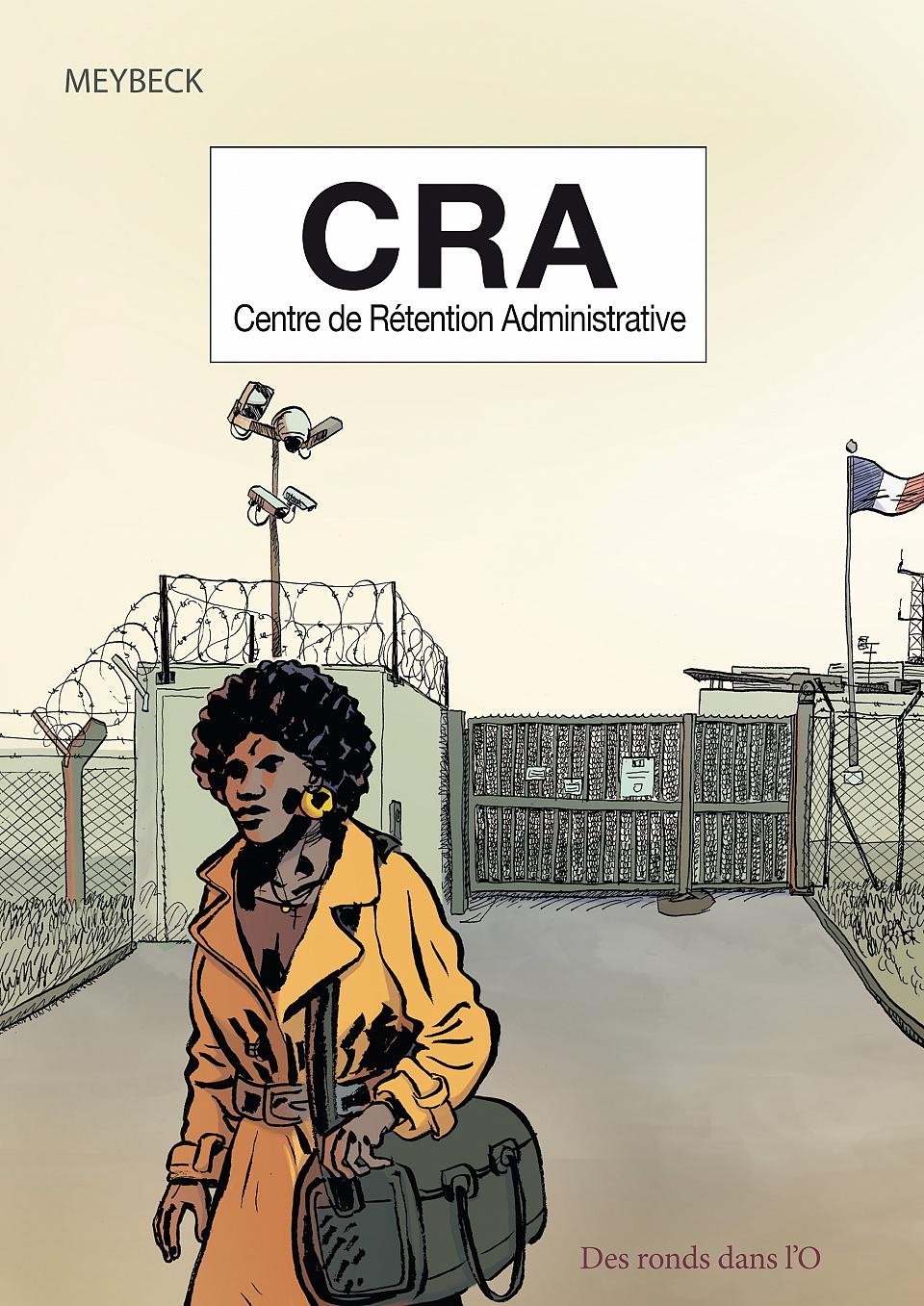

« Bonjour. Michel Larive, député de l’Ariège. » Le portail s’ouvre et la délégation pénètre dans le Centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu, près de Toulouse, dans le cadre d’une visite des lieux de privation de liberté. Pas de photos, pas d’enregistrement audio, « pour raisons de sécurité », précisent les guides, le commandant Amiel, responsable du lieu, accompagné d’un brigadier. Les centres de rétention sont ces lieux où l’on enferme des personnes, sans-papiers ou dont le titre de séjour a expiré, avant leur hypothétique expulsion ou libération. Un endroit « en attente de », aménagé pour répondre à l’unique problématique de la sécurité. Il en existe 25 sur le territoire.

Dans le couloir, un téléphone à jetons pour appeler à l’international. Les smartphones, avec appareil photo, sont interdits : « Certains l’utilisaient pour faire des plans et s’évader. » Autre symbole : la télévision, dans une salle réservée à cet usage, est encastrée dans une cage métallique, dominant un inconfortable banc, en métal lui aussi. Tout est à l’avenant : pas de dossier aux chaises, car « ils pouvaient les arracher pour se battre ».

« Comme dans les colonies des années 70 »

Pas de réglage de température de l’eau de la douche, juste un jet automatique. Quinze chambres de deux par secteur, trois secteurs pour les hommes, un pour les femmes, et un dernier, spécifique au CRA de Toulouse, pour les familles avec ou sans enfants. Avec 126 places, c’est l’un des plus gros centres du pays, hors région parisienne.

Dans le quartier des hommes, des grillages serrés décorent les fenêtres. L’unique porte-manteau de la chambre lâche automatiquement si on y suspend un poids trop important, pour éviter les suicides. C’est aussi pour des raisons de sécurité que les retenus sont toujours deux minimum. « En cas de problème, comme il n’y a pas de caméra dans les chambres, c’est souvent le deuxième qui peut nous alerter. » Comme mobilier, deux lits en tôle fixés au sol avec un matelas sommaire, « comme dans les colonies des années 70 », lance le commandant, mi-ironique, mi-sérieux.

S’y ajoutent deux étagères et deux chaises. Enfin, une fenêtre donne sur trois rangs de barbelés, le gazon ras, les pistes et les avions de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Une facilité pour l’expulsion, mais une double difficulté pour les occupants du lieu. D’abord, la nuisance sonore, pendant les décollages et les atterrissages. Ensuite, l’éloignement du centre, qui rend difficile l’accès aux visiteurs, dans une zone à une demi-heure du centre-ville de Toulouse.

Novlangue de l’enfermement

Le commandant Amiel le reconnaît volontiers : « N’importe qui, au bout de 15 jours dans un espace en privation de liberté, pète les plombs. » La rétention des personnes sans titre de séjour peut pourtant se prolonger jusqu’à 45 jours, garde-à-vue de 48 heures comprise. Le gouvernement envisage de la doubler jusqu’à 90 jours. L’enjeu est donc de gérer les tensions, les bagarres, le mal-être, sans remettre en cause le fonctionnement de la structure. Pour les plus incontrôlables, il y a même une cellule d’isolement sous surveillance permanente, un « mitard ».

Vous pensez à une prison ? C’est toute l’ambiguïté : un CRA ne « détient » pas des personnes attendant « l’expulsion », elle les « retient » avant de procéder à leur « éloignement ». Elles ne sont pas « confinées » dans une « cellule », elles « occupent » des « chambres » mais toujours au sein d’un bâtiment fermé. Rappelons qu’ici, le seul délit commis est celui de ne pas avoir de papiers en règle.

Les retenus ont quand même accès à un baby foot, une cour extérieure et à « un espace de déambulation » permettant de rejoindre le réfectoire, l’infirmerie, les bureaux de l’Office français de l’immigration et, surtout, de la Cimade, seule association disposant d’une permanence sur place, spécialisée dans l’accompagnement juridique.

« On enferme de plus en plus, à tout prix, c’est une fuite en avant »

« Vous arrivez pile au bon moment », lance Léo Claus, coordinateur de l’équipe locale de la Cimade. Depuis début octobre, les centres de rétention sont « pleins à craquer ». Avec une capacité maximum de 126 places, le CRA de Cornebarrieu ne dispose que d’un effectif en capacité de gérer une cinquantaine de « retenus. » Lors de notre passage, ils étaient 83 à l’intérieur.

Pourquoi un tel afflux ? La faute à l’attentat de Marseille. L’auteur du double meurtre, le 1er octobre dernier dans la gare Saint-Charles, aurait dû être en rétention au moment des faits. Résultat : un préfet limogé pour l’exemple et des consignes du ministère de l’Intérieur. Dans une circulaire du 16 octobre, il demande aux préfectures « l’éloignement des personnes représentant une menace pour l’ordre public et sortant de prison » et recommande le placement des personnes en rétention administrative « dès lors qu’elles présenteront un risque de fuite » avec « recherche des possibilités de placement dans d’autres CRA ».

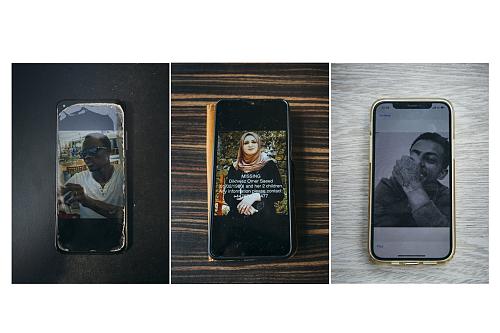

Depuis, la règle est de placer directement en CRA toute personne sans-papiers arrêtée. A l’intérieur cela crée un climat « très tendu », encore plus que d’habitude. Les situations deviennent absurdes. Elsa Putelat, salariée de la Cimade, raconte la situation ubuesque d’un (« homme venu du Kosovo, 45 ans, sans antécédent judiciaire, en France depuis des années, trois enfants scolarisés, mais sans titre de séjour. Arrêté dans l’Ain, il a été placé à Toulouse. »)

Autre exemple, « Monsieur B, demandeur d’asile, arrêté et placé en rétention alors que la préfecture lui avait déjà accordé un rendez-vous pour sa demande d’asile ». Son collègue soupire : « On enferme de plus en plus, à tout prix, c’est une fuite en avant. » On en est donc là, « au bord de la rupture », de l’aveu commun des associations et du responsable du centre. Le message est bien compris par le député France Insoumise Michel Larive. A la sortie, il dénonce cet « effet Marseille ».

Écoutez Michel Larive, à la sortie du CRA (1 mn)

Le fond du problème est peut être ailleurs, dans l’existence même de ces centres de rétention administrative. Un CRA répond aux besoins de l’administration, pas à ceux des sans-papiers. Si les retenus disposent ici du minimum vital, les témoignages affluent depuis des années sur les problèmes au quotidien : vacarme des avions le jour, cris la nuit, calmants qui abrutissent les gens, violences dans les expulsions ou entre retenus... Et pour tout cela, trois infirmières en journée et un médecin à mi-temps. Pas de psychologue, pas de psychiatre, pour des personnes qui ont souvent fui ou traversé des situations traumatisantes.

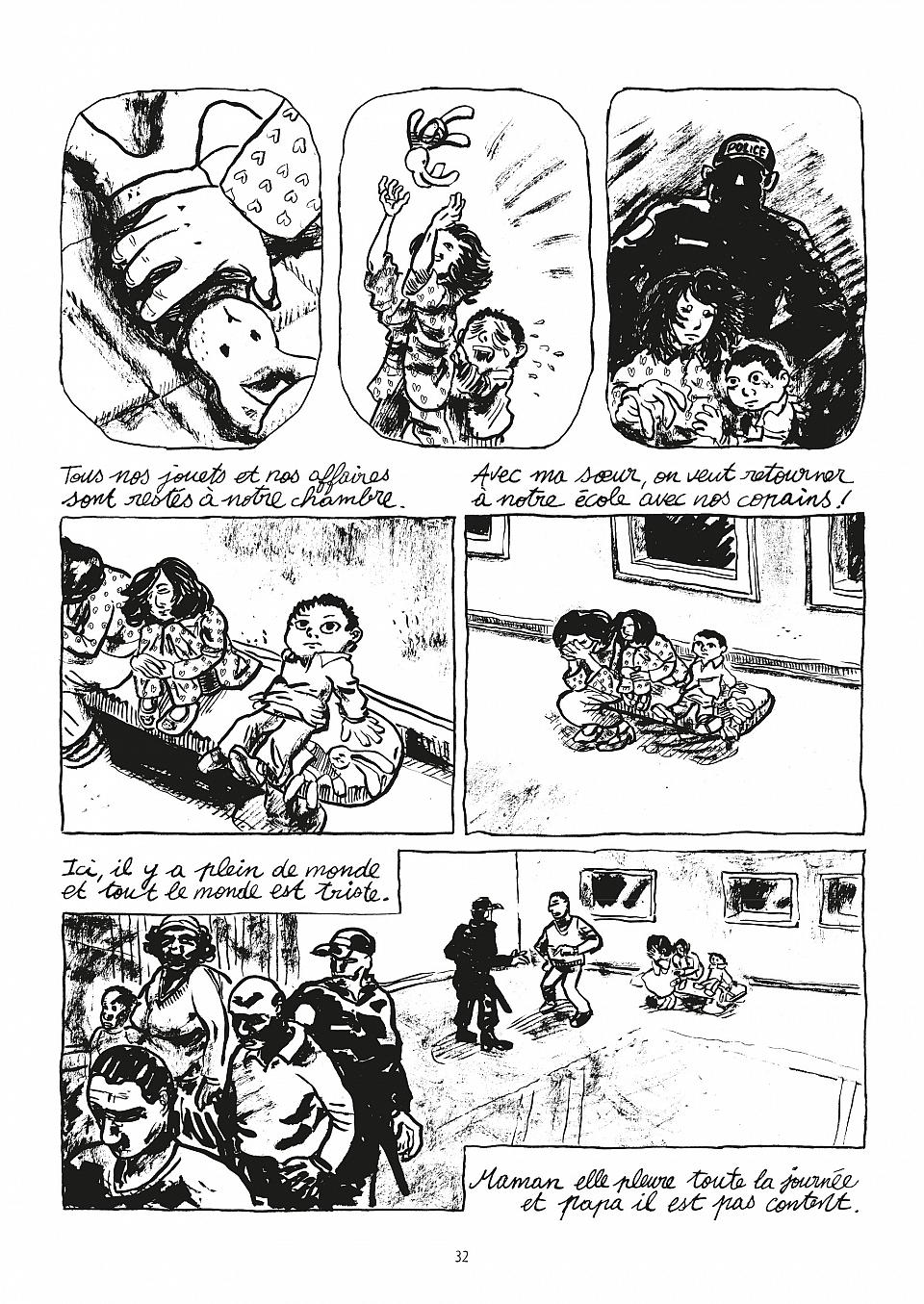

Autre problème soulevé par la Cimade dans dernier son rapport, (à télécharger ici) la séparation des familles, une « spécialité de la Préfecture de Haute-Garonne » et l’enfermement des enfants, même pour une courte durée. Cela a conduit à la condamnations de la France en 2016 par la Cour européenne des droits de l’Homme pour « traitements inhumains ou dégradants ». Sur cinq plaintes, quatre concernaient le CRA de Cornebarrieu. Un an plus tard, « la machine à expulser s’affole », dénonce la Cimade dans un communiqué du 9 novembre. Elle pointe les « pratiques administratives ou policières illégales » heureusement sanctionnées par les juges et, de nouveau, la séparation de familles, ainsi que la menace d’expulsions contre des réfugiés fuyant des pays à risques (Afghanistan, Érythrée, Soudan).

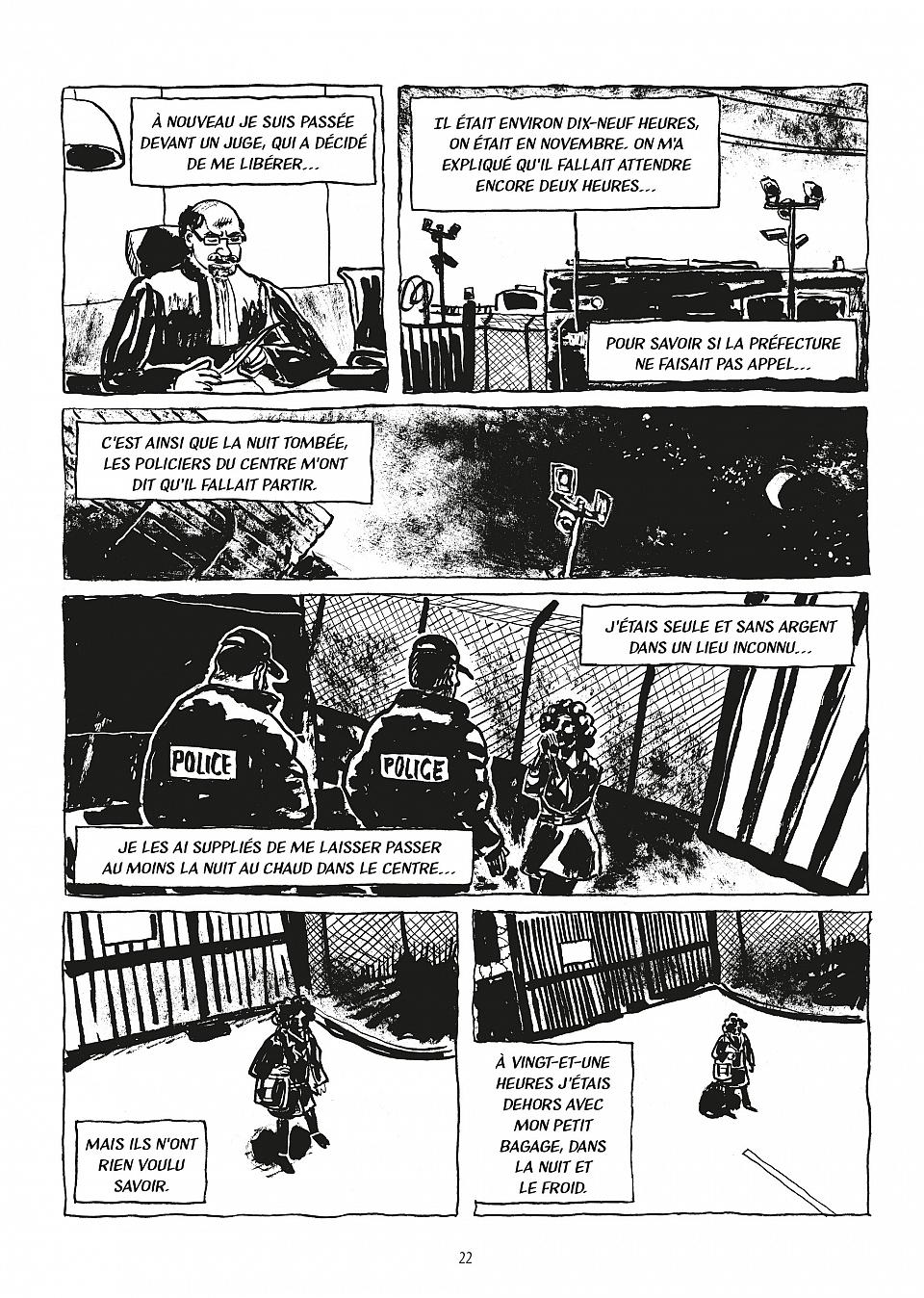

Certains considèrent qu’un CRA est « pire qu’une prison ». Au moins, en prison, on connaît le motif de l’incarcération et la durée de sa peine. Dans un CRA, « les personnes ne savent ni pourquoi ni jusqu’à quand elles sont là », explique Michel Plassat, de l’association Cercle des voisins. Les bénévoles de cette association réalisent, depuis l’extérieur, un suivi des situations, notamment en se rendant quotidiennement devant le juge des libertés. Les audiences se déroulent chaque après-midi, 7 jours sur 7 et ressemblent le plus souvent à une implacable loterie. C’est néanmoins la seule instance de régulation de l’enfermement des sans-papiers. Petite lumière dans ce paysage : une récente jurisprudence permet désormais de remettre en liberté les « Dublinés », ces personnes entrées clandestinement en Europe et enregistrées dans un autre pays [1].

Même après la libération, les problèmes continuent. Relâché en pleine nuit, sans arrêt de bus à proximité et à plus de 20 km du centre de Toulouse, comment rentrer chez soi ? Plutôt que de pallier ses propres défaillances, l’administration fait reposer sa responsabilité sur le Cercle des voisins. « Le CRA nous appellent quand ils libèrent des personnes fragiles », explique Michel Plassat. L’occasion de recueillir quelques témoignages directs. Autrement, il faut se rendre au parloir – nommé « salle de visite » – pour rencontrer une personne pendant 30 minutes. Certaines émissions de radio libre parviennent parfois à joindre directement des personnes à l’intérieur via le téléphone public du « centre ».

En quittant les lieux, une sensation d’impuissance domine, face à une logique absurde où « chacun ne fait que son boulot ». Comme si ces centres gris et froids n’étaient qu’un triste reflet d’une société qui oublie et se fiche du sort de ceux et celles qui vivent dans ses marges, qui ne rentrent dans aucune case sinon celle d’être privé de dignité parce que privés de papiers.

Texte et photo : Grégoire Souchay

Dessins : copyright Editions des Rond dans l’Ô, issus de l’ouvrage "CRA", Meybeck, 2014 (pour se procurer la BD, c’est ici)